高速織機が主流となっている今、昔ながらの低速で織るションヘル織機を使い続ける毛織物メーカーが、日本有数の毛織産地である愛知県・尾州にあります。

高速織機が主流となっている今、昔ながらの低速で織るションヘル織機を使い続ける毛織物メーカーが、日本有数の毛織産地である愛知県・尾州にあります。

手織りの風合いを残した高品質の毛織物と、そのものづくりが注目を集める「葛利毛織工業株式会社(以下、葛利毛織)」を訪ねました。

ションヘル織機へのこだわり

葛利毛織の創業は1912年(大正元年)。100年以上の伝統がある老舗メーカーです。

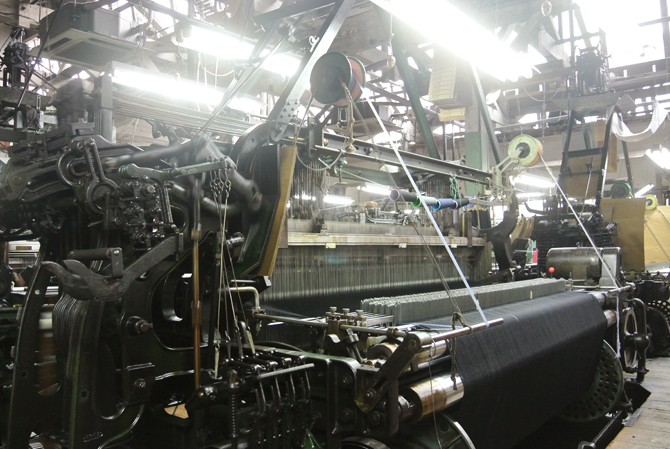

ここでは昭和初期からずっと、ションヘル織機というシャトル織機を使い続けています。

ドイツのションヘル社の織機をもとに日本で製造されたもので、1950年代に普及。

大量生産が可能な高速織機の台頭と共に生産中止となり、いまでは国内での稼働台数も少ない貴重な存在です。

ションヘル織機にこだわったものづくりについて、葛利毛織の専務、葛谷聰さんにお話を伺いました。

「ションヘル織機の特徴は、低速で生地を織る機械だということ。手織りの織機に動力をつけただけのシンプルな構造で、工程もほぼ同じです。機械ですが、手織りに近い風合いを出すことができるんです」。

ションヘル織機で織ると、現在主流のシャトルを使わない高速織機に比べて経糸の張りもゆるやかなため、繊維を傷めることなく優しくゆっくり織り進めることができ、ウールの収縮性を活かしたふっくらとしなやかな生地になります。

葛利毛織の作るウール生地は国内最高級と評され、国内外のハイブランドや有名デザイナーにも採用されています。

工場のションヘル織機は1932年(昭和7年)に導入したもので、84年間ずっと使っています。

「シンプルで昔ながらのしっかりした作りの機械なので、きちんと手入れすれば長く使えるんですよ。メンテナンスも自分たちでやっています」。

部品が壊れた時は、近所の鍛冶屋さんに修理してもらったり、中古品を再利用するなど、手入れをしながら大切に使い続けています。

シャトル織機の名前の由来となったシャトル(杼)。緯糸を巻いたボビンをセットし(写真下)、左右に往復しながら経糸に織り込んでいきます。内側のふわふわとしたものは猫毛と呼ばれ、調整することで緯糸の張力を変えることができます

時代遅れが宝物

1980年代に繊維産業の景気が下降していった頃、尾州でも生産者の多くが高速織機による大量生産の道を選んだり、廃業して別の業種へと転向していきました。

葛利毛織も岐路を迎えます。その時、3代目社長の葛谷幸男さん(葛谷さんのお父さん)は初代の教えである「本業を守って地道にやっていくこと」を守り、品質を高めて生き残っていくことを決意。昔ながらのションヘル織機を使い続ける道を選びました。

葛谷さんは17年前に、4代目として家業に入りました。

「正直、当時は仕方なくでしたね。同業者はどんどん廃業していましたから、経営が傾いたら畳もうかと考えていました。うちのような古い織機はゆっくりしか織れないですし、時代遅れだと思っていました」。

入社して10年後の2009年(平成21年)、転機が訪れます。

「海外のバイヤーが集まる商談会に初めて出たんです。うちのものづくりはどのくらい通用するだろうかと思いながら、生地を持っていきました。そうしたら来ていたヨーロッパのハイブランドのバイヤー達がうちの生地を見て、“すごい! まだこんな作り方をしているところがあったのか。ヨーロッパでもほとんどないですよ”と高く評価してくれて。驚きました」。

かつて日本は毛織物を本場イギリスに学びましたが、その伝統技術が残っているのは今では尾州だけ。

葛谷さんは、ションヘル織機と技術を守り受け継いできた自分たちのものづくりが持つ意味と向き合います。

「時代遅れと思っていたものが、実は宝物だと気付いたんです。みんなが辞めていくけれど、うちは続けるしかない。そういう使命感が生まれてきたんだと思います」。

手間と時間をかけて織る

工場を案内してもらいました。

ションヘル織機の工程は手織りと同じで、準備から生地が織り上がるまで、手間と時間をかけて行っています。

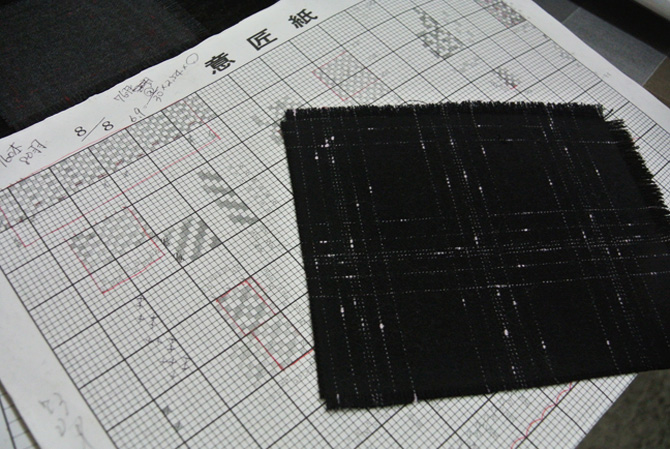

例えば、「綜絖(そうこう)通し」「筬(おさ)通し」とよばれる工程。

経糸を織機にセットしていくのですが、通常3000本から8000本もの糸を使い、熟練した技術を持つ職人でも約4日間かかるという大変な手作業です。

またションヘル織機のスピートは遅く、1日に織ることができるのは10数メートル。一反(50メートル)を織り上げるのに、準備段階を含めて10日近くかかります。

こうしたていねいなものづくりが、高い品質を支えています。

「ウールは天然繊維なので糸によって細さや縮れが異なりますが、ションヘル織機なら糸の状態に合わせて織ることができ、どんな糸でも対応できます。

80年使っているので部品も滑らかになっていて、繊細な糸でも傷つけることなく織ることができるんですよ。8台ある織機はそれぞれ得意分野が違うので、作る生地に合わせて選んで使っています」。

優れた生地を作るには、織機だけではなくそれを動かす職人の存在も欠かせません。

工場では現在、20代から80代までの職人が11人働いており、最高齢は83歳。日々の現場作業で、若い世代への技術継承が行われています。

希望は作り出せる

現在尾州では他の織物産地と同様に、生産現場の高齢化と担い手不足が進んでいます。

葛利毛織ではこの数年で、20代から40代の社員が6人加わりましたが、この業界では稀有なこと。

全員がションヘル織機を使ったものづくりに惹かれ、「どうしてもここで働きたい」と志願してきたそうです。

「大きな会社ではないし余裕もないから、若い人を雇う力はないと最初は全部断り、他の会社を紹介したんです。でも戻ってきてしまいました(笑)。いまの若い人の価値観は、経済的なものが一番ではないと気付かされました」と葛谷さん。

ションヘル織機を残し未来へつなぐ取り組みとして、若い職人を育て、高齢化で後継者のいない地域の機屋さんに派遣することも考えています。

「うちは織機と同じように、工場も建てた当時のものをずっと使っています。機械も環境も、何ひとつ変わっていません。でもいまこうして新しい人が集まって、織機を動かしている。

以前、僕はここには何もないと思っていたけれど、足下に宝物がありました。希望は作り出せるんです」。

最後に、葛谷さんのこれからの目標や夢を伺ってみました。

「世界一流の品質の生地を作って、メイドインジャパンとして日本のデザイナーと一緒に世界へ進出すること。まだ世に出ていない新しいブランドがいいですね。

そういうものづくりを、あと100年は続けていきたいです」。

昔ながらのションヘル織機とそれを受け継ぐ人たちから生まれる、未来と可能性を感じた取材でした。

2016年4月13日取材時のデータです

ライター:梅田美穂

| 施設名 | 葛利毛織工業株式会社 |

| 住所 | 愛知県一宮市木曽川町玉ノ井宮前1 |

| TEL | 0586-87-3323 |

| 営業時間 | |

| 定休日 | |